Памятники

Памятник медикам, погибшим во время войны (1987)

Памятник представляет собой фигуру из меди, выполненный в технике выколотки, на постаменте из серого гранита. Скульптура – женская фигура, в одной руке которой чаша со змеей, а в другой – лавровая ветвь. Надпись на основании монумента: «Медикам института». На постаменте надпись: «Они погибли, спасая защитников отечества. 1941-1945». Памятник установлен на месте воронки от бомбы, упавшей перед фасадом поликлиники. Бомба была обезврежена профессором М.М. Ситниковым. Памятник открыт 5 ноября 1987 г. в рамках празднования 90-летия Женского медицинского института около поликлиники 1-го Медицинского института им. И.П. Павлова.

Памятный знак на месте гражданской казни Н.Г. Чернышевского (1988)

Памятник представляет собой закладной камень из красного гранита. Основанием служит бетонное основание (высотой 0,3 метра), поверх которого положена плита высотой 0,15 метра. На плиту установлен гранитный куб из гранита, с усеченным верхом, на поверхности которой была размещена бронзовая табличка, утерянная к началу 2000-х годов. Памятный знак был установлен в связи со 160-летием со дня рождения Н.Г. Чернышевского. На данный момент памятник частично утерян.

Жертвам политических репрессий Петрограда-Ленинграда - «Соловецкий камень» (2002)

Памятник представляет собой гранитную глыбу на постаменте. Постамент высотой – 0,7 метра, высота глыбы – 1,7 метра. На гранях постамента выбиты следующие надписи: «Узникам ГУЛАГа», «Жертвам коммунистического террора», «Борцам за свободу», «Хотелось бы всех поименно назвать… Анна Ахматова».

Несмотря на то, что некоторые события, герои или явления отечественной истории в период с 1985 по 1991 гг. были увековечены лишь однажды, это не означает, что установка памятников не вызывала повышенного интереса со стороны властей и большой общественной реакции. К числу наиболее примечательных обсуждений в Ленинграде 1980-х – начала 1990-х вызвала установка памятника жертвам политических репрессий. 27 марта 1990 г. было принято решение исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов «О проведении открытого конкурса на лучшую идею, место установки и проектное предложение памятника жертвам сталинских репрессий». Предполагалось объявить открытый конкурс на лучшую идею, место установки и проектное предложение памятника жертвам сталинских репрессий. Главное управление культуры совместно с Ленинградским отделением Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал» и общественным советом Ленинградского фонда «Мемориал» организовало в филиале Государственного музея истории Ленинграда выставку конкурсных проектов. Итоги конкурса предполагалось подвести до 15 декабря 1990 г. В дальнейшем сроки подведения итогов конкурса были перенесены на 15 июня 1991 г.

Правление Ленинградского благотворительного историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал» обратилось к Д.С. Лихачеву с просьбой возглавить жюри конкурса на лучший проект. В ответ на приглашение Д.С. Лихачев написал: «К сожалению, не могу. Я считаю, что памятники должны быть на могилах, но общего памятника «жертвам репрессий» не следует ставить. Мой мерзавец-следователь - тоже «жертва» (расстрелян) и многие другие «доблестные чекисты». Не хочу чествовать Тухачевского убившего тысячи крестьян. Д. Лихачев»[1]. 3 июня 1991 г. состоялось общественное обсуждение конкурсных проектов памятника жертвам политических репрессий в Петрограде-Ленинграде. В ходе обсуждения, длившегося несколько часов, свое мнение относительно представленных проектов высказали представители общественности, в том числе жертвы политических репрессий. Один из них, Б.А. Васильков, так прокомментировал значимость памятника для него самого: «Я репрессированный, 16 лет отсидел, не успели расстрелять. Я должен был быть расстрелян в Левашово. Я хочу сделать себе памятник»[2]. Некоторые участники обсуждения не просто высказывались о том, какой из предложенных проектов им нравится больше всего, но и предлагали изменения. Так, В.А. Чистяков заявил: «Символом сталинской эпохи, символом лагерей была вышка и колючая проволока. Я ни на одном памятнике не увидел этого. Понравился памятник под девизом «Красная паутина». Кажется, он выиграет, если подсвечивать его с вышек, а не ставить трафаретные подставки под подсвечники. Кроме того, это будет весьма символично. Далее, понравился памятник, где Мать-Родина и замученный человек. Как лагерник я подметил одну деталь, что я изображу в стихах: «Давно разучился смеяться,/ Едва уж по зоне ходил,/ С Семьей он не смог попрощаться/ И с биркою в рай уходил». То есть там на теле умирающего нужно на большой палец ноги прицепить бирку»[3]. А.А. Щелканов предложил свою идею будущего памятника: «Памятник должен быть таким, чтобы по нему было ясно, что такое репрессии. В моем представлении репрессии – это лишение [человека] его двух уникальных человеческих свойств мыслить и говорить. Лишение с той целью, чтобы его слово и мысль не навредили тому, кто уселся сверху и держится всеми способами за это. В сочетании всех этих процессов я вижу эти памятники. Я ни на что не претендую, но я вижу вариант памятника как сапог, на сгибе которого с одной стороны написано НКВД, с другой стороны – ВКПБ; каблуком сапог стоит на языке, выпавшем изо рта; подошва – раздавленный череп – лишается всего, что свойственно человеку. Я вижу мясорубку, на корпусе которой вылито ГУЛАГ; одна перчатка (ВКПБ) – крутит ручку; вторая (НКВД) – вытаскивает людей, кладет в эту мясорубку; стоит таз, на котором написано: «Советский народ»»[4]. Подобные предложения вызывали неоднозначную реакцию публики. Интересно, что ни один из этих проектов не был воплощен в жизнь. На месте планировавшегося памятник был установлен Соловецкий камень только 2 сентября 2002 г. Городская пресса отреагировала на это публикацией с названием «Убиенных почтят… валуном. Городским властям плевать на замученных ленинградцев». Автор статьи указывает: «Собственно, монументом этот памятный знак можно назвать с большой натяжкой. Он представляет собой обыкновенный большой… валун. Правда привезен он издалека – с Соловецких островов, где был создан первый советский концлагерь. Камень стоял в пятидесяти метрах от места расстрела большой группы узников. Доставлен он был «экспедицией» во главе с Юлием Рыбаковым после того, как стало ясно, что ни федеральные, ни городские власти не намерены раскошелиться на строительство специального мемориала».

Шевченко Тарас Григорьевич (2000)

Бронзовый памятник на гранитном постаменте. Высота скульптуры – 2,8 метра, высота постамента – 3,6 метра. Надпись на постаменте «Т. Шевченко». В преддверии 175-летия со дня рождения Т.Г. Шевченко академик АН УССР обратился к председателю Исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов В.Я. Ходыреву с предложением о проведении ряда мероприятий по увековечению памяти о поэте. В.Я. Ходырев подчеркивал, что «жизнь и творчество Тараса Шевченко тесно связаны с Петербургом, с лучшими представителями российской демократической интеллигенции. В 1898 году по инициативе Д.И. Менделеева передовой общественностью Петербурга было организовано Общество имени Т.Г. Шевченко, которое в свое время способствовало укреплению братской дружбы между русским и украинским народами. Мы высоко ценим все, что сделано ленинградцами за годы Советской власти для увековечения памяти Великого Кобзаря»[1]. Действительно, идея установки в Санкт-Петербурге памятника Т.Г. Шевченко появилась еще до революции. Новый импульс она получила в ходе празднования 125-летия со дня рождения поэта в 1939 г., однако, тогда памятник в Ленинграде установлен не был. Несмотря на проявленную в конце 1980-х гг. академиком Д.С. Лихачевым, генерал-майором авиации, дважды героем Советского Союза В.И. Раковым, генерал-лейтенантом в отставке, Героем Советского Союза И.Г. Романенко и др. инициативы по воссозданию памятника Т.Г. Шевченко, установленного в Петрограде по плану монументальной пропаганды (а также воссоздание в Ленинграде Общества имени Т.Г. Шевченко и мемориального комплекса), памятник был открыт лишь в конце 2000 г. В статье газета «Смена» указывается, что президенты России и Украины прибыли на торжественную церемонию открытия памятника, идея создания которого появилась еще в 1993 г. Однако, как было показано выше, установить памятник Т.Г. Шевченко в Санкт-Петербурге/Ленинграде хотели значительно раньше. Автор статьи так описывает открытие монумента: «И вот многолетняя эпопея закончилась. Владимир Путин и Леонид Кучма прибыли к месту событий. Народу собралось видимо-невидимо. Крики, женские восклицания, высунувшиеся из окон люди… Реакция на появление Путина была бурной, хотя он почти ничего не сказал – скромно поздравил всех с Новым годом и со вторым пришествием Шевченко. Зато Леонид Данилович Кучма разразился 10-минутной речью, изобилующей полезной информацией типа «утверждение украинцами своей идентичности не означает обособления от остального мира». Когда сдернули белое покрывало, Тарас Григорьевич Шевченко подтвердил этот тезис. Он был вполне идентичен своему образу. Никакого обособления, конечно, не будет. Памятник органично вписался в типовой монументальный ряд. Возмущений, как шемякинский Петр, он, безусловно, не вызовет».

Чайковский Петр Ильич (1990)

Бронзовый бюст на гранитном постаменте. Высота бюста – 1,2 метра, высота постамента – 2 метра. Надпись на постаменте: «Петру Ильичу Чайковскому 1990». Бюст открыт 14 мая 1990 г. Открытие приурочено к 150-летию со дня рождения великого композитора. Постановление Совета министров СССР об увековечении памяти великого композитора было издано 12 августа 1987 г. Предполагалось, что памятник должен быть установлен в честь 150-летия со дня рождения П.И. Чайковского в мае 1990 г. Сбор средств на сооружение был организован Советским фондом культуры. В условиях конкурса подчеркивалось, что творчество П.И. Чайковского – это "неиссякаемый источник вдохновения ленинградских музыкантов, артистов, художников», а сам монумент «сооружаемый композитору на народные средства, должен отобразить образ великого музыканта, гуманистический смысл его творчества»[1]. Уже на следующий день после принятия постановления, 13 августа 1987 г. состоялось совещание по вопросу установки в Ленинграде памятника П.И. Чайковскому, на котором М,К. Аникушин предложил несколько мест для его установки - Капелла (во внутреннем дворике), Певческий мост (прямо на мосту), Летний сад (около пруда), улица Чайковского (на набережной), Театральная площадь – около театра оперы и балета им. Кирова, Бульвар Профсоюзов, площадь Декабристов (за спиной «Медного всадника»). ГлавАПУ были выдвинуты следующие варианты места для монумента: Капелла (внутренний дворик), Летний сад, улица Чайковского (в районе кинотеатра «Ленинград»), в сквере на Соляном переулке (около ЛВХПУ им. Мухиной), в Александровском саду – около фонтана, рядом с бюстами Глинки, Гоголю, Лермонтову). Однако, несмотря на проведенный в 1988 г. конкурс, на который было представлено 48 проектов[2], и был определен победитель (проект скульптура М.К. Аникушина), с местом установки памятника так и не определились. В статье С. Себошева «Где быть памятнику П.И. Чайковскому?» говорится о том, что специальная комиссия определила в качестве возможных мест для памятника площадь перед Кировским театром и парковый участок между площадью декабристов и Исаакиевским собором. Автор статьи подчеркивает, что «памятник то Чайковскому создается для нас, ему стоять века, любоваться им предстоит нашим правнукам. Так что нельзя местом ошибиться, да и кто знает, вдруг и наше мнение совпадет с решением авторитетных людей»[3]. Любопытно, но проблему с выбором места памятника великому композитору не удалось решить за последние 30 лет. Несмотря на то, что с момента выхода постановления Совета министров СССР от 12 августа 1987 г. прошло уже более 35 лет, прошло несколько конкурсов (второй конкурс состоялся в 2018-2019 гг.), масштабный памятник музыканту в Санкт-Петербурге до сих пор не установлен. При этом, возможно, и по настоящий момент, главной проблемой является не сомнения в необходимости памятника (П.И. Чайковский победил в общественном голосовании «Кому установить памятник в Санкт-Петербурге», запущенном Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга[4]), а именно разногласия при выборе места памятника. В 2010-е гг. в качестве приоритетной площадки рассматривалась площадь перед концертным залом Мариинского театра. Альтернативный вариант, поддержанный многими видными деятелями культуры, на площади перед портиком Руска. Несмотря на эти сложности, памятник П.И. Чайковскому в Ленинграде в годы перестройки все же появился. Участвовавший в конкурсе 1988 г., но не получивший премию, скульптор Б.А. Пленкин создал бюст композитора (установлен в Таврическом саду). Автор памятника не нашел поддержку в ленинградском Фонде культуры, но смог установить памятник за счет спонсора (ООО «Гранит»), взявшего на себя все расходы на его изготовление и установку.

Берггольц Ольга Федоровна (1988)

Памятник представляет собой фигуру из известняка на гранитном постаменте. Надпись н постаменте «Ольга Берггольц». На горизонтальной плите надпись: «Из недр души / я стих свой выдирала Не пощадив живую ткань ее». Открытие памятника приурочено к дню рождения О.Ф. Берггольц. Скульптура создана по заказу Художественного фонда РСФСР.

Мусоргский Модест Петрович (1989)

Бронзовый бюст на постаменте из серого гранита. Высота бюста – 0,9 метра, высота постаменте – 1,1 метра. Надпись на постаменте врезными знаками: «М.П. Мусоргскiй 29 выпуска, 1856 г.» «Бориcъ Годуновъ» «Хованщина» «Пляска смертей» «Детская». Памятник установлен на месте утерянного в 1917 г. бюста (изначальный вариант был установлен перед зданием бывшей школы подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1916 г.). Решение о восстановлении памятника было принято художественно-экспертным советом Главного управления культуры Исполнительного комитета Ленинградского городского совета в 1980 г.

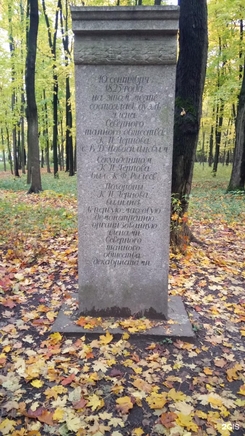

Памятник на месте дуэли К.П. Чернова и В.Д. Новосильцева (1988)

Памятник представляет собой стелу из серого гранита. Высота стелы – 2,5 метра. Надпись на памятнике: «10 сентября 1825 года на этом месте состоялась дуэль члена Северного тайного общества К.П.Чернова с В.Д.Новосильцевым. Секундантом К.П.Чернова был К.Ф.Рылеев. Похороны К.П.Чернова вылились в первую массовую демонстрацию, организованную членами Северного тайного общества – декабристами». Памятник установлен по инициативе работника Лесотехнической академии Тамары Александровны Зуевой, директора фундаментальной библиотеки. Памятник установлен в парке Лесотехнической академии на месте дуэли, известном еще в 19 в.

Ногин Виктор Павлович (1989)

Бюст из розового гранита на постаменте из двух частей – серого и розового полированного гранита. Надпись на постаменте: «В.П. Ногин». Виктор Павлович Ногин известен как советский партийный и государственный деятель, в молодости работал красильщиком на фабрике Паля. Участник революции 1905-1907 гг. В 1922-1924 гг. – председатель правления Всероссийского текстильного синдиката. В церемонии открытия памятника приняли участие Ольга Викторовна и Е.Ю. Ногины, дочь и внучка В.П. Ногина.

Ленин Владимир Ильич (бюст во дворе Военного инженерно-технического университета) (1989)

Бронзовый бюст на гранитном постаменте, гранитный стилобат, гранитная стела. Высота бюста – 1,2 метра, высота постамента – 3 метра. Надпись на стеле: «Наш лозунг должен быть один: учиться военному делу настоящим образом. В.И. Ленин». Открытие памятника 10 июня 1989 г. приурочено к 50-летию Ленинградского высшего инженерно-строительного командного училища им. А.Н. Комаровского.

Памятник Сестрорецкому оружейному заводу (1989)

Памятник представляет собой шестиугольный бастион из бетона, две пушки из чугуна и якорь. На бастионе доска с надписью: «В 1721 году по воле Петра I основан Сестрорецкий оружейный завод». Вокруг памятника чугунные цепи и пушечные ядра. Инициатива установки памятника исходила от директора Сестрорецкого инструментального завода Е.Н. Соловьева. Открытие памятника состоялось 17 сентября 1989 г. в день 275-летия Сестрорецка.

Маринеско Александр Иванович (1990)

Бронзовый бюст на постаменте из красного полированного гранита. Высота бюста – 1,2 метра, высота постамента – 1,8 метра. Бюст менял свое местоположение. Изначально располагался на проходной завода «Мезон», затем перенесен на территорию НПО специальных материалов. Средства на памятник собраны фондом «Маринеско», а также выделены объединением «Позитрон». Александр Иванович Маринеско – командир подводный лодки, потопивший множество вражеских судов и подвергавшийся гонениям при жизни.

Александр Невский (г. Пушкин) (1990)

Памятник представляет бронзовый бюст на постаменте из серого граита, декоративная арка из металла. На арке надпись: «1240-1990». Надпись на постаменте «Святой князь Александр Невский». Открытие памятника состоялось в июле 1990 г., а спустя два месяца в сентября памятник был освящен. Памятник установлен у Софийского собора в г. Пушкин. Памятник установлен в честь 750-летия Невской битвы.

Мемориал в память о подвиге Краснознаменного крейсера «Киров» в годы Великой Отечественной войны и 900-дневной блокады города (1990)

Мемориальная композиция, представляющая собой части боевого корабля. Бронза, гранит. Надпись на доске: ««Крейсер «Киров» находился в строю с 1938 по 1974 год. Имел мощное вооружение: девять - 180 мм орудий, восемь - 100 мм орудий, пятнадцать - 37 мм орудий, шесть пулеметов. За годы Великой Отече-ственной войны провел свыше 200 боевых стрельб, нанесших противнику тяжелые потери. Участвовал в отражении более 40 массированных налетов вражеской авиации на Ленинград». Надпись размещена на фасаде здания по адресу ул. Кораблестроителей, д. 18. Крейсер «Киров» участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы участвовал в ежегодных торжествах. Помощь в создании памятника оказывал Балтийский завод.

Петр I (Петропавловская крепость) (1991)

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру. Высота памятника – 2,4 метра; высота скульптуры – 1,9 метра. На постаменте табличка с текстом на русском и английском языках: «Российский император Петр I. Дар Санкт-Петербургского художника Михаила Шемякина (США). В работе использована прижизненная маска Петра I, исполненная в 1719 году скульптором Карло Растрелли. Архитекторы В.Бухаев, А.Васильев. Статуя отлита американской фирмой „Талликс". Памятник открыт 7 июня 1991 года»; «Основателю Великого Града Российского Императору Петру Первому от Итальянского Скульптора Карло Растрелли и от русского художника Михаила Шемякина. 1991 год. Отлита в Америке». Памятник является даром М. Шемякина городу. Памятник создавался 8 лет. Существовали разные варианты места установки памятника – Летний Сад, двор Эрмитажа и др. Памятник вызвал широкое общественное обсуждение и был негативно оценен многими специалистами.

Ахматова Анна Андреевна (1991)

Скульптура и постамент выполнены из серого гранита. Надпись на постаменте «В дар гимназии от фирмы «Индекс»». Высота скульптуры -2,5 метра, высота постамента – 0,5 метра. Памятник создавался к 100-летию со дня рождения известной поэтессы. Был открыт 2 сентября 1991 г. перед входом в гимназию № 209.

Николай II (Царское село) (1993)

Бюст высотой 1 метр на постаменте высотой 1,5 метра. Бронза, гранит. На постаменте размещен бронзовый медальон с надписью «Император Николай II. 1868-1918». С обратной стороны постамента табличка с надписью: «Этот памятник открыт 4/17 июля 1993 г. Воздвигнут русским промышленником-меценатом Сергеем Роговым, невинно убиенным в Царском селе 6/19 ноября 1996 г.». Памятник открыт рядом с Феодоровским Государевым собором. Финансирование изготовления памятника осуществлялось «Царскосельским Романовским фондом».

Петр I (Московский вокзал) (1993)

Памятник представляет собой бронзовый бюст на постаменте из серого гранита. Высота бюста – 2,29 метра, высота постамента – 4,5 метра. На обратной стороне постамента надпись: «Чаркин А.С., Михайлов С.Л., Оленев В.В., Павлов Ю.М. <директор комбината «Скульптура»>». Скульптурное изображение Петра I заменило на Московском вокзале памятник В.И. Ленину, находившийся на этом месте с 1967 г. Инициатива о замене бюста В.И. Ленина на памятник основателю города впервые была озвучена мэром Санкт-Петербурга А. Собчаком еще в 1991 г. Официальное решение о смене памятника было принято в конце 1992 г. малым советом городского Совета народных депутатов по предложению Санкт-Петербургского союза художников России.

Александр III (памятник у Русского музея) (1909)

Конная статуя из бронзы на гранитном постаменте. Высота скульптуры – 5, 35 метра, высота постамента – 5 метров. Надпись на постаменте «Императору Александру III, Державному Основателю великого сибирского пути». Одним из наиболее известных монументов, прославлявших царей династии Романовых, является памятник Александру III, находившийся на Знаменской площади, которая в советские времена была переименована в площадь Восстания. Памятник был установлен в 1909 г., спустя 10 лет после создания специальной комиссии, занимавшейся выбором победителя конкурса проектов. Инициатором установки такого памятника стал С.Ю. Витте в виду «чувства поклонения его памяти». Как глава комиссии по возведению памятника С.Ю. Витте постоянно контактировал со скульптором П. Трубецким и отмечал его неуживчивый характер, при этом подчеркивал, что занимался лишь хозяйственной стороной вопроса, а в художественные дела не вмешивался: «В хозяйственную часть комиссии я не вмешивался, потому что ни я, ни другие члены комиссии, не считали себя компетентными в этом деле, а что касается художника Бенуа и Толстого, который в качестве председателя Академии Художеств имел некоторое художественное образование, то они не могли оказать на Трубецкого никакого влияния, так как Трубецкой не признавал никакого авторитета. В конце концов по части художественной, он руководствовался указаниями или правильнее говоря, влияние государя императора и его августейшей матери». В своих воспоминаниях С.Ю. Витте пишет о том, что великий князь Владимир Александрович изначально был настроен к произведению П. Трубецкого резко критически и отмечал, что не позволит установить этот памятник «так как это представляет собою карикатуру на его брата, а не его брата». За два года до открытия памятника была произведена пробная установка модели памятника на площади. С.Ю. Витте пишет о том, что приехал осмотреть памятника в 4 часа утра, когда публики еще не было и так резюмировал свои впечатления: «на меня произвел этот памятник угнетающее впечатление, до такой степени он был уродлив». Открытие памятника состоялось 23 мая 1909 г. при скоплении большого количества публики и в присутствии самых высокопоставленных лиц. Это событие было освящено в многочисленных периодических изданиях. Подобные материалы (об открытии памятников государям или членам императорской фамилии) обычно носили шаблонный характер и представляли собой простую хронику прошедшего мероприятия. В случае с памятником Александру III авторы статей сразу стали давать оценку внешнего вида памятника и реакции на него городской общественности. Например, в большой иллюстрированной статье «Открытие памятника императору Александру III», опубликованной в «Петербургской газете», автор принимается сразу как бы защищать только что открытый монумент: «В общем-то, что бы ни говорили, но на нем лежит печать крупного, незаурядного таланта, как на монументе Гоголю <…> Когда вы подойдете ближе к памятнику, то это не лошадь, а что-то вроде гиппопотама, но издали впечатление совсем другое. Такое же замечание делают и о непропорциональности фигуры самого императора. Но раскритиковать все можно». После революционных событий 1917 г. памятник не раз оказывался невольным участником различных коммемораций. Во время революционных митингов и годовщин его закрывали разнообразными конструкциями, а в 1919 г. на постаменте памятника было выбито стихотворение Демьяна Бедного «Пугало». В 1937 г. монумент демонтировали и перенесли во внутренний двор Русского музея. В годы перестройки все чаще различные представители общественности начинают говорить о необходимости переосмысления роли правителей прошлого в истории России. В качестве примера можно привести статью в газете «Литератор», в которой член Союза журналистов А. Шабунин пишет о том, что далеко не все жители Советского Петрограда разделяли мнение Демьяна Бедного: «Этот нехитрый стишок многократно публиковался и повторялся в разных изданиях. Но почему-то совершенно не упоминается о том, что чуть ли не на второй день после того, как эта надпись появилась на памятнике, рядом с ней был вывешен листок со следующим «альтернативным» стихотворением:

«Отец мой дал вам суд гуманный,

Мой сын к правленью вас призвал,

И луч свободы долгожданной

При них, пусть слабо, но сиял.

Но не во имя ли свободы

Вы лили кровь своих царей?

И вот теперь, в бесправья годы,

На бедной родине моей

Свершив над ними суд кровавый,

Чего ж, народ, добился ты?

И ни свободы и ни славы

Не вижу в царстве нищеты!»

Памятник Александру III был открыт во второй раз перед входом в Мраморный дворец. На этот раз событие прошло без большого общественного резонанса, но в одной из посвященных этому событию публикаций было отмечено, что монумент предпоследнему царю был помещен на место, занимавшееся прежде ленинском броневиком, а после стилизованным под мрамор автомобилем «Форд». Ирония автора по отношению к частой смене памятников, установка которых имела совершенно разную идеологическую подоплеку, выражена в названии статьи – «Царь-батюшка вернулся на место «Врага капитала»».

Петр I (бюст у стадиона Петровский) (1994)

Бюст из бронзы на постаменте из серо-розового полированного гранита. Высота бюста – 0,65 метра, высота постамента – 2,05 метра. На постаменте накладная доска из бронзы с надписью: «Петру I. 2003». Бюст был демонтирован 4 мая 1995 г., а 16 мая 2003 г. перенесен на территорию около здания Территориального управления Петроградского административного района.